みなさん、こんにちは。

テスト自動化の「導入の流れ」の続きです。

前回はテスト自動化の「テスト自動化の導入の流れ(目的を明確化、自動化範囲の確認、適切なツール)」について紹介しました。

今回は「テスト自動化の導入の流れ:実践編」についてお教えしていきます。

以前の記事はこちら

【第3回】テスト自動化:テスト自動化の第一歩!計画フェーズの進め方

小規模での自動化開始

小さく始める:最初は全テストを自動化するのではなく、小規模な範囲から始めます。

たとえば、リグレッションテストの一部や定期的に行われるテストケースを自動化し、効果を確認します。

この段階で、テストの成功率や自動化の効率を測定し、必要に応じて修正を行います。

おすすめなのは、もっとも頻繁に実行され、かつ手作業で行うと労力を要するテストケースです。

具体的には以下のような観点で初期対象を選びます。

・繰り返し実行されるリグレッションテスト

・人的ミスが発生しやすいテストシナリオ

・実行に時間がかかる手動テスト

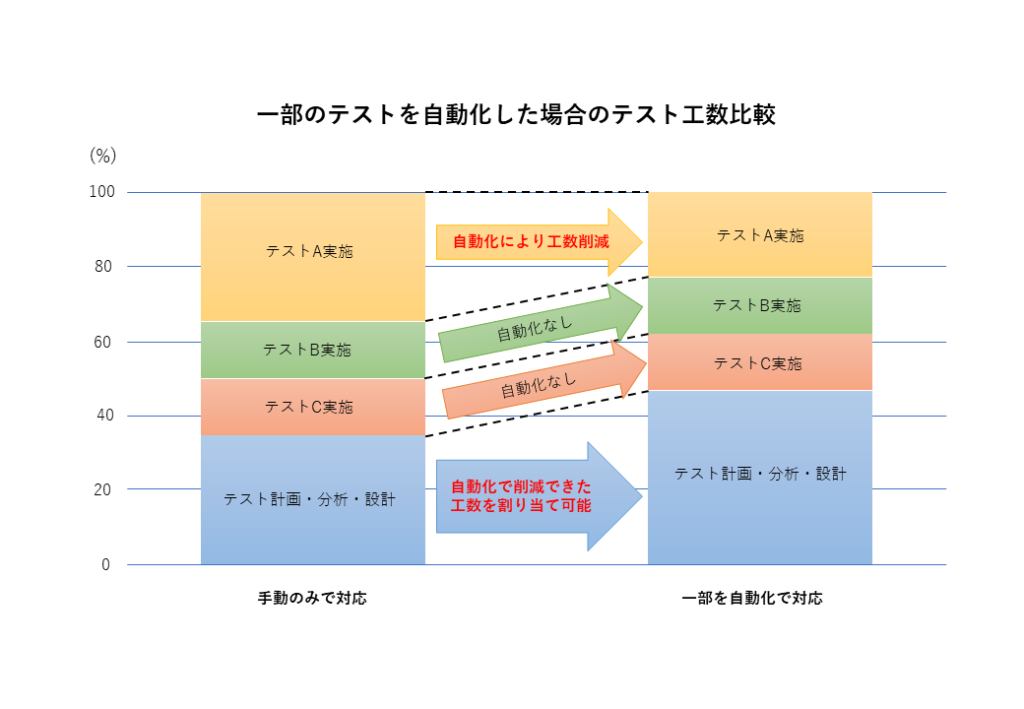

自動化によって繰り返し作業の工数が削減されることで、テスト計画に十分な時間を確保できるようになり、品質のさらなる向上が可能となります。

スクリプトの開発とメンテナンス体制の確立

小規模での自動化開始により、自動化が有効に機能するテストケースの選定が完了したら、次のステップとして、それらのケースに対するスクリプトの開発とメンテナンス体制の整備が必要になります。

この段階では、選定したテストツールを活用して、実際にスクリプトを作成します。特に初期段階では、再利用性と保守性を意識したスクリプト設計が重要です。

たとえば、頻繁に使用される処理は関数としてまとめ、変更があった際にも容易に対応できるようにしておくことで、後の拡張や修正がスムーズになります。

開発時のポイント

・明確なステップとコメント:処理の意図がすぐに理解できるよう、各ステップに適切なコメントを付ける

・関数の活用:共通処理は関数化し、重複の排除と保守性の向上を図る

・適切な変数名:役割が直感的に伝わる名前を使用することで、可読性を向上

また、スクリプトは作成して終わりではなく、対象のテストケースやシステム仕様の変更に伴い、定期的な見直しとメンテナンスが必須です。

初期段階から「メンテナンスしやすい構造」を意識することで、長期的な運用に耐えうる体制を築くことができます。

こうした体制の構築により、次のフェーズである自動化のモニタリングや拡張にもスムーズに移行できます。

自動化結果のモニタリングと調整

テスト自動化の結果を定期的にモニタリングし、問題が発生していないか確認します。

不具合が検出された場合は、スクリプトを調整して修正する体制が必要です。

主に行うこと

・定期的な実行結果の分析:失敗テストの詳細な調査

・フィードバック:自動化スクリプトの継続的な最適化

自動化テストの真の価値は、その結果を適切に分析し、継続的に改善することで生まれます。

自動化の拡張

最初の段階で自動化した範囲の効果が確認できたら、適用範囲の拡大をするため、徐々に他のテストケースにも自動化を適用していきます。

自動化する範囲を広げるために以下の取り組みをおすすめします。

- 初期段階の効果確認

自動化を可能な範囲で導入し、時間短縮や精度向上などの効果を測定。成功要因や改善点を分析 - 適用範囲の拡大

成果を基に、ベースとなるスクリプトを活用し他のテストケースへ自動化を展開 - チームとスキルの強化

自動化を運用・維持できる体制を整える。メンバーへのトレーニングや外部リソースの活用を検討 - 継続的改善とモニタリング

KPIを設定して効果を測定。現場からのフィードバックを反映しつつ、柔軟にプロセスを改良 - 長期的なビジョンと課題への対応

自動化ツールを上手に活用し、コスト管理・セキュリティリスクを考慮した現実的に可能な範囲で自動化範囲を拡大へ

テスト自動化は、単なるツールの導入ではなく、組織的なアプローチと継続的な改善が求められる取り組みです。

小規模から始め、着実に成長させていくことで、価値のある自動化を実現できるでしょう。

次回は、「自動化後の運用保守」についてお話したいと思います。

ご愛読ありがとうございました。